В начале февраля 2004 года стало известно, что российский бизнесмен Виктор Вексельберг приобрел у семьи Форбс (наследников основателя журнала Forbes Малькольма Форбса) уникальную коллекцию ювелирных изделий Карла Фаберже, в том числе девять императорских пасхальных яиц.

Коллекция должна была пойти с аукциона Sotheby`s в апреле, но бизнесмену (точнее, специально им созданному некоммерческому фонду Связь времен ) удалось договориться о том, чтобы коллекцию сняли с торгов и продали ему. Сумма сделки не разглашалась, хотя, по некоторым данным, она превысила $100 млн.

В мае в музеях Московского Кремля прошла выставка Фаберже: утерянный и обретенный , на который были показаны купленные Виктором Вексельбергом императорские пасхальные яйца. Затем началось выставочное турне по российским городам (в декабре коллекцию показывали в петербургском Эрмитаже). По некоторым данным, после завершения турне будет открыт специальный музей, в котором будет выставлена коллекция.

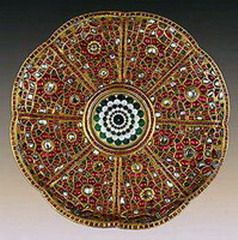

Вообще-то идея дарить на Пасху драгоценные сувенирные яички родилась не у Карла Фаберже или Александра III. Во Франции Людовик XIV дарил своим придворным куриные яйца, расписанные придворными художниками — знаменитыми Ватто и Буше. Во Франции же, уже при Людовике XVI, появились первые ювелирные подарочные яйца. Правда, в католической Европе традиция обмениваться яйцами не была так тесно связана с Пасхой, как в православной России (символ Воскресения Христова в Европе — пасхальный заяц). Тем не менее именно европейское яйцо-сюрприз XVIII века вызвало у императора Александра III мысль подарить нечто подобное на Пасху своей супруге, Марии Федоровне. Император увидел упомянутое яйцо на Художественно-промышленной выставке в Копенгагене в 1879 году, принадлежало оно датской королевской семье. Его скорлупа была сделана из слоновой кости, желток — из золота, а внутри — курочка-сюрприз со вложенными в нее крошечной короной и бриллиантовым перстнем. Александр III хотел нечто подобное, но не копию. В итоге первое императорское яйцо, подаренное Марии Федоровне, было покрыто белой опаковой эмалью, внутри сидела золотая курочка, в которой, в свою очередь, помещались миниатюрная копия императорской короны и рубиновое яичко-подвеска (сейчас в коллекции фонда Связь времен , созданного российским бизнесменом Виктором Вексельбергом). Мария Федоровна получила Яйцо с курицей только в 1885 году: Александр III долго не мог найти достойного исполнителя своего замысла. Пока не появился Карл Фаберже.

На службе его яичества

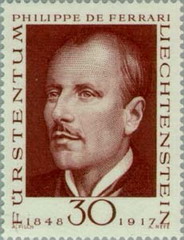

В 1882 году золотую медаль Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве получил 36-летний ювелир Карл Фаберже — за копии золотых изделий, найденных при раскопках в Керчи и хранившихся в императорском Эрмитаже, и серию модных украшений собственного дизайна. Главное, что в них поразило современников,— необычайная тонкость и техничность работы, а также оригинальность выдумки. В 1885 году (после первого яйца) Карл Фаберже стал именоваться поставщиком императорского двора. В последующие годы он собрал золотые медали на всех европейских выставках, а в 1900-м, на Всемирной выставке в Париже, был уже членом жюри и получил орден Почетного легиона.

Фирма Фаберже была основана в 1842 году уроженцем города Пярну (тогда — Пернов) Густавом Фаберже. С 1872 года семейный бизнес возглавил его сын, Карл. Под его руководством мастерская и магазин в адмиралтейской части Петербурга обзавелись отделениями в Москве, Киеве, Одессе и Лондоне. Карл Фаберже был не только талантливым ювелиром — он был отличным менеджером. Он сманил к себе лучших московских и петербургских золотых и серебряных дел мастеров, миниатюристов, скульпторов. Обладание произведениями его мастерской уже тогда (не говоря уже о сегодняшнем времени) стало чем-то вроде знака причастности к высшему кругу. Изделиями фирмы Фаберже владели не только датский король и королева, королева Великобритании, но даже император далекого Сиама. Фирма Фаберже делала не только уникальные драгоценные вещи — множество мастеров работали с фирмой по контракту (в своих мастерских) и производили столовое серебро, галантерею, безделушки стоимостью от нескольких рублей. Но все это никогда не опускалось до уровня ширпотреба.

Красивые и барочные

С 1885 по 1916 год фирмой Фаберже по императорским заказам сделано 50 яиц. Сначала их делали по одному в год — для императрицы Марии Федоровны. С 1895 года, когда императором стал Николай II, он стал заказывать по два — для матери и для супруги, Александры Федоровны. Задача была не из легких: дизайн пасхальных подарков не должен был повторяться, а сюрпризы должны были удивлять снова и снова. При этом только в исторических стилях: модерн Фаберже не любил, да и негоже было увлекаться новомодными штучками, работая по императорскому заказу.

Фирма Фаберже с честью справилась с этой задачей — во многом благодаря таланту ювелира Михаила Перхина. Михаил Перхин (1860-1903) пришел в фирму в 26-летнем возрасте. Русский крестьянин, самоучка, он выполнял свои работы с большим усердием и фантазией. Он отвечал за создание пасхальных яиц по императорскому заказу вплоть до своей смерти в 1903 году. Среди исторических стилей он больше всего любил барокко, и именно его произведения считаются самыми лучшими. В 1903 году преемником Перхина на посту ведущего мастера стал его главный помощник Генрик Вигстрем, который занимал этот пост до закрытия фирмы в 1917 году. В своих изделиях Вигстрем любил воспроизводить элементы стиля Людовика XVI, а также стиля ампир. Его изделия получались более помпезными и суховатыми. Мастерской драгоценных камней руководил Август Хольмстрем, он работал в фирме несколько десятилетий и отвечал за произведения, украшенные ювелирными камнями, в том числе пасхальные яйца. Наиболее крупный вклад он внес в работу над яйцом Двенадцать вензелей , которое Александр III подарил своей жене в день их серебряной свадьбы в 1892 году. В 1903 году на место Августа пришел его сын Альберт, унаследовавший таланты отца.

Награда за замужество

Пасхальные яйца-подарки, созданные по императорским заказам, пробуждали чувство зависти аристократии и нуворишей. Кроме 50 императорских фирма Фаберже изготовила по одному яйцу для нефтепромышленника Эммануила Нобеля (племянника Альфреда Нобеля, изобретателя пороха и Нобелевской премии), княгини Зинаиды Юсуповой (по заказу ее супруга — князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон), герцогини Мальборо (в девичестве Консуэла Вандербильд). Семь яиц было сделано для Варвары Кельх (в девичестве купеческая дочка Базанова): ее супруг Александр Кельх с 1898 по 1904 год заказывал для нее у Фаберже пасхальные подарки. Некоторые из яиц Варвары Кельх схожи с яйцами императрицы Марии Федоровны — она явно хотела быть не хуже царицы. В 1905 году Варвара Кельх сбежала от супруга-дворянина в Париж, прихватив с собой все яйца; после ее смерти они были распроданы в Париже. Кроме того, фирма Фаберже делала и еще более простые яйца, без сюрпризов, которые продавались в магазинах фирмы.

В темном и прохладном месте

Принадлежавшие императрицам пасхальные яйца Фаберже перевезли из Зимнего дворца в Кремль осенью 1918 года — вместе с другими коронными драгоценностями. Все личные драгоценности Романовых были инвентаризированы и упакованы в ящики. Так они пролежали в Оружейной палате до зимы 1922 года, когда была создана специальная комиссия по оценке их стоимости. Яйца вместе с венчальными императорскими коронами перевезли в Гохран — помимо сбора и хранения в задачи этой организации входил сбыт реквизированных ценностей эпохи царизма. Все эти ценности должны были быть проданы — чтобы молодая советская республика могла купить хлеб и тракторы. Летом 1923 года состоялась первая попытка: пасхальные яйца вместе с коронными драгоценностями показали представителям одной французской ювелирной фирмы. Но те предложили слишком мало. В 1925 году Гохран взялся за дело серьезнее: состоялась выставка, был выпущен альбом Алмазный фонд СССР (к этому времени все яйца снова перекочевали в Кремль). Рекламная кампания дала плоды: год спустя, в 1926 году, часть Алмазного фонда (измерявшаяся не по числу предметов, а по весу — 9 кг) была за Ј50 тыс. продана английскому антиквару Норману Вайсу. Господин Вайс продал ценности Christie`s, и в марте 1927 года аукционный дом выставил все это на торги в Лондоне. На следующий аукцион, который прошел в январе 1932 года в Берлине, попали семь пасхальных яиц Фаберже, числившихся по разряду малоценные . В итоге в начале 1930-х было реализовано 11 императорских пасхальных яиц. В 1933 году специально созданная для работы с зарубежными покупателями организация Антиквариат отобрала еще четыре яйца, но проданы были только два из них. Точного списка всех проданных императорских пасхальных яиц не существует и по сей день, а их количество можно определить только методом вычитания: в Оружейной палате Московского Кремля ныне хранится десять яиц. Из пятидесяти.

Лекционные экземпляры

Традицию выставлять изделия фирмы Фаберже для всеобщего обозрения завели еще Романовы (на фото — выставка изделий из коллекций высочайших особ в Санкт-Петербурге в 1902 году)

Главными действующими лицами в истории продажи императорских раритетов за рубеж были братья Арманд и Виктор Хаммеры. Например, именно они первыми узнали, что власти решились продавать картины из Эрмитажа. За свое участие в сделке Хаммеры имели солидные комиссионные: по 10% с продавца и покупателя. Активно заниматься продажей царских драгоценностей один из братьев, Арманд Хаммер, начал в 1926 году — это было утешительным призом Хаммеру, который в 1926 году, после изменения советской внешней политики, был вынужден продать советскому правительству обогатившие его асбестовые концессии и карандашную фабрику в Москве.

Арманд Хаммер, гениальный менеджер, решил продавать императорские сокровища нетрадиционным способом — в универсальных магазинах. За полгода братья Хаммеры побывали с выданными им из Гохрана ценностями в Чикаго, Ричмонде, Сиэтле, Сан-Франциско. Они читали лекции об искусстве Фаберже, а потом продавали уникальные предметы в главном городском универмаге. Именно таким образом было продано 11 яиц, выданных в 1930 году из Оружейной палаты. Дела шли успешно: открылась Галерея Хаммера в Нью-Йорке, в 1935 году прошла устроенная братьями выставка-продажа 150 лет русской живописи , а в 1939 году — выставка Челлини Севера (подразумевался Карл Фаберже). Значительную часть экспонатов с этой выставки (и пасхальные яйца в том числе) приобрел король Египта Фарук.

К послевоенному времени почти все попавшие за границу яйца Фаберже рассредоточились по коллекциям и хозяев уже не меняли. Восемь из пятидесяти изготовленных яиц пропали без вести. 42 находятся в музейных и частных коллекциях, причем значительная часть из них доступна публике. Больше всего шедевров Фаберже в Кремле — десять штук. Потом шла коллекция семейства Форбс, которая нынешней весной шумно поменяла владельца: наследники выставили ее на торги Sotheby`s. Однако они не состоялись: все яйца оптом еще до аукциона купил российский бизнесмен Виктор Вексельберг (формально — созданный им фонд Связь времен ). Пять яиц осело в коллекции Лилиан Пратт (супруги президента компании General Motors), подаренной ею Музею искусств Виргинии (США). Три — в Фонде Матильды Геддингс Грей (Музей Нью-Орлеана). Еще три — в коллекции ее величества королевы Елизаветы II. Два — в Фонде Эдуарда и Мориса Сандоз, Швейцария. Еще два — в собрании Марджери Пост (жены бывшего американского посла в СССР) в Вашингтоне. Два — в галерее Уолтерс Арт, Балтимор. По одному — в коллекции Индии Эрли Миншалл в Кливленде и в коллекции принца Монако. Еще четыре — в анонимных частных коллекциях в США.

Историческое ископаемое

В прошлом, 2003 году была сделана сенсационная находка: в фондах Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана обнаружили и идентифицировали на основе рисунка из архивов наследников Фаберже незаконченное, неизвестное ранее яйцо Созвездие цесаревича 1917 года. Оно представляет собой небесную сферу из синего стекла с гравированными созвездиями и разметкой под бриллианты — на основании в виде облака из кварца. Яйцо представляет исключительно историческую ценность.